6月14日下午,中國公路學會2025青年人才學術沙龍在蘇州舉辦。來自中國科協/北京市科協青年人才托舉工程入選者、博士生專項計劃入選者、托舉導師代表以及來自全國高等院校、科研機構的青年學者齊聚一堂共同探討人工智能技術在交通運輸領域的機遇與挑戰。沙龍由長沙理工大學一流學科建設辦公室副主任金嬌主持,中國公路學會常務副理事長張勁泉、副秘書長(主持工作)王大鵬及相關工作人員參加了本次沙龍。

張勁泉副理事長代表中國公路學會致辭,他表示青年人才是科技創新的生力軍,是行業發展的未來,學會將繼續為青年人才在強化政策支撐、打造多元平臺、注重能力提升和推動產學研融合四個方面做好托舉服務工作,希望青年人才勇于探索、敢于突破,在交通強國建設中勇擔使命、奮發有為!

長沙理工大學一流學科建設辦公室副主任金嬌

主持學術沙龍

第一階段:海報展示和互動交流

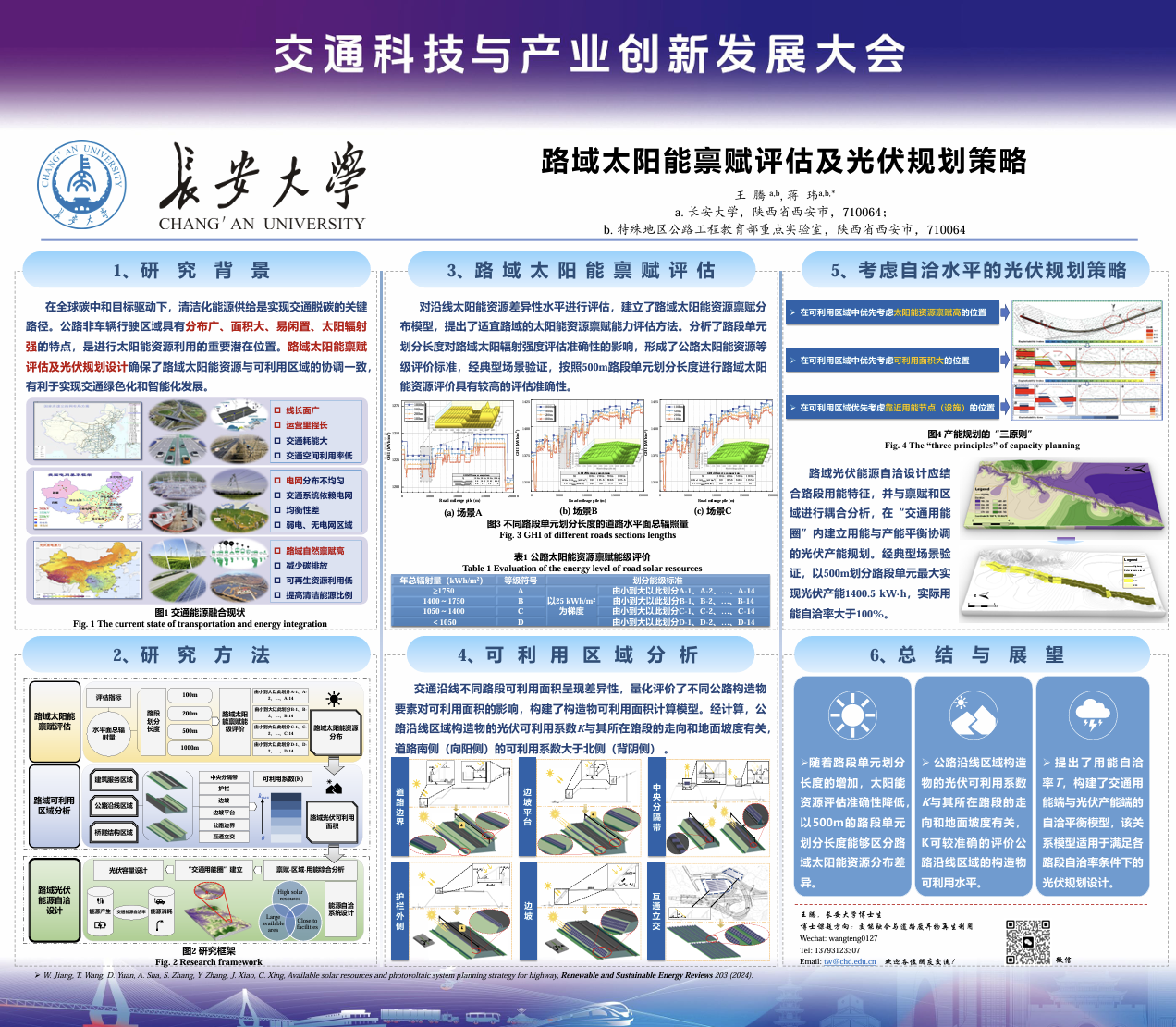

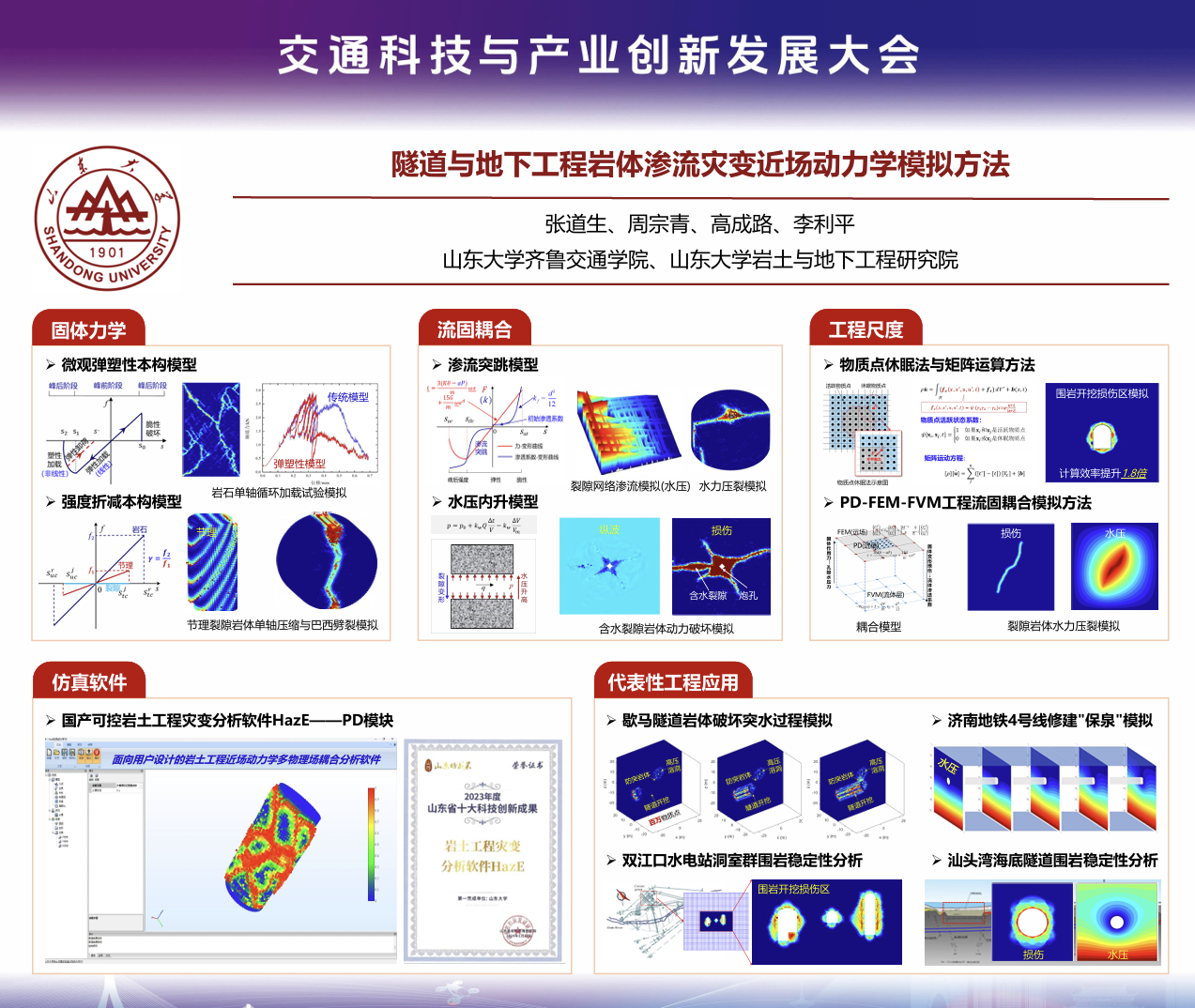

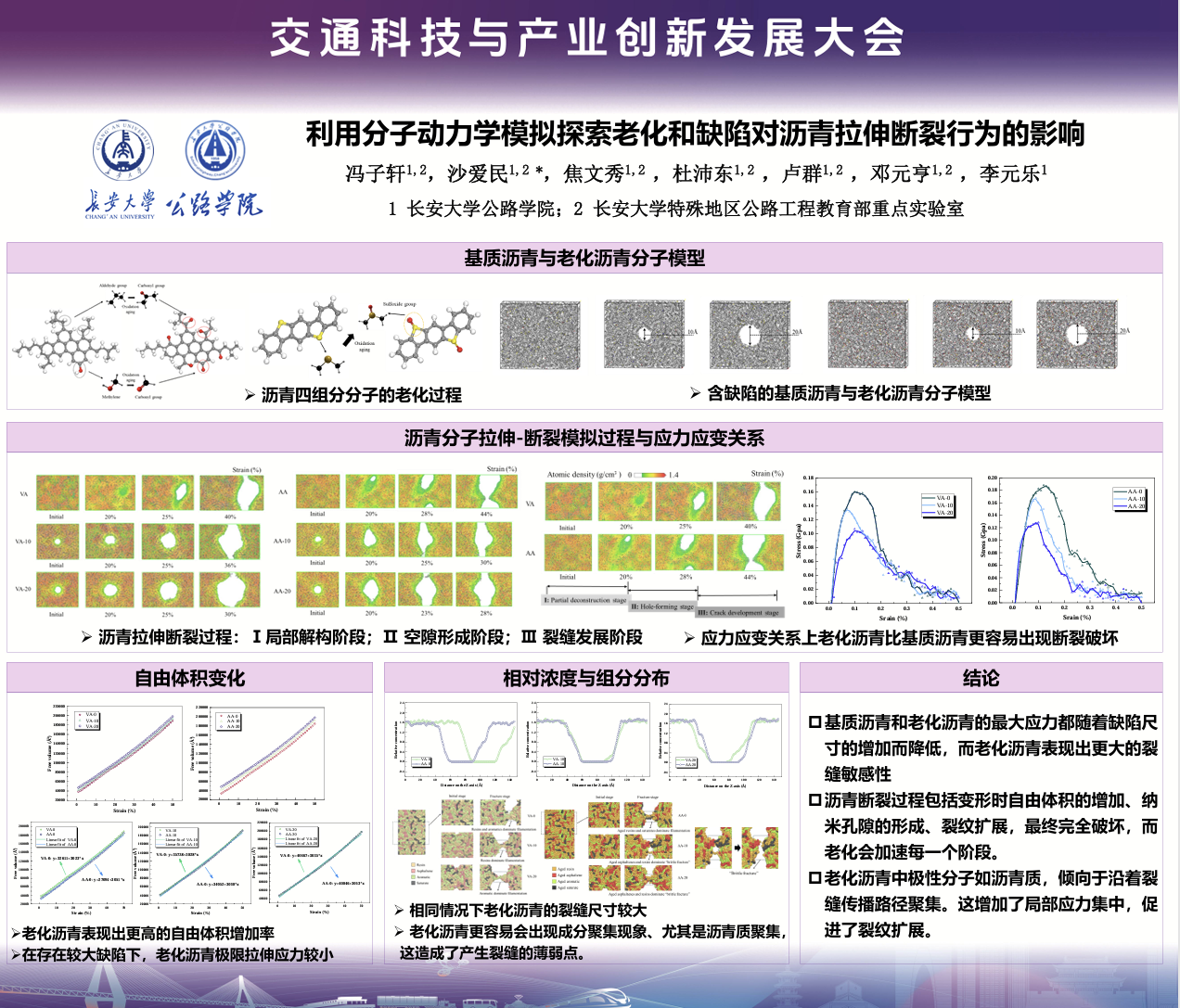

為創新會議組織形式、活躍交流氣氛、提升交流效果,沙龍特別設置了海報展示和互動交流環節。北京航空航天大學副教授周思齊、長安大學博士研究生王騰、山東大學博士研究生張道生、東南大學博士研究生范玉樓、長安大學博士研究生馮子軒、北京交通大學博士研究生郭易東分別圍繞《嫦娥五號高真度模擬月壤制備及燒結應用》《路域太陽能稟賦評估及光伏規劃策略》《隧道與地下工程巖體滲流災變近場動力學模擬方法》《SBS/CR-CSR復合增韌環氧再生瀝青材料設計及性能研究》《利用分子動力學模擬探索老化和缺陷對瀝青拉伸斷裂行為的影響》《超大直徑泥水盾構短螺旋與后置破碎機協同防滯排的機理建模研究》進行海報展示與互動交流,通過面對面的講解與問答不僅拉進了參會者與報告人的距離,也促進了青年學者們跨學科跨專業的交流與合作。

??

??

??

??

??

??

第二階段:托舉傳幫帶

王大鵬副秘書長為中國科協青托博士生專項計劃的托舉導師代表北京交通大學國際教育學院院長姚恩建、北京工業大學/中交公路長大橋建設國家工程研究中心有限公司研究員溫佳年頒發了聘書。

在報告交流環節,第七屆中國科協青托項目入選者同時也是博士生專項計劃托舉導師的溫佳年以《在托舉中成長:青年科研人的突破與傳承》為主題分享了他作為青年科研人才的成長歷程與創新成果。他依托世界最大跨徑懸索橋張靖皋長江大橋,在纜塔自平衡體系、非線性穩定及抗震設計中存在的關鍵科學與技術難題開展研究。托舉期間,發表SCI論文20余篇、出版專著1部,并入選國家級青年人才。作為托舉導師,他指導博士生張強開展橋梁全壽命抗震研究,實現從單一地震研究到地震-腐蝕多場耦合研究的學術傳承,共同發表論文8篇。他強調"里程碑式"科研培養模式,將理論研究與國家重大工程需求相結合,研究成果直接服務于東南沿海的多座跨海大橋設計,為我國交通強國戰略提供了重要的科技支撐。

第八屆中國科協青托項目入選者湖南大學副教授彭飛以《GFRP筋混凝土連續深梁受剪性能與設計理論》為主題分享了他在橋梁工程領域的創新研究——采用碳纖維/玻璃纖維復合材料筋(FRP)替代傳統鋼筋,以解決濱海橋梁在腐蝕環境下的耐久性難題。通過22根大尺度梁體試驗,系統研究了FRP筋連續深梁的抗剪性能,首次定量揭示了裂縫演化規律,并建立了更精準的抗剪承載力設計模型。該技術可使橋梁壽命從25年延長至100年,成果已應用于地方標準制定,為應對全球橋梁老化問題提供了中國方案。

中國科協青托博士生專項計劃入選者、長安大學博士研究生王騰以《青托引航,逐光而行——為綠色交通貢獻青年力量》為主題分享了其在綠色交通領域的創新研究成果。他圍繞"交通能源融合"和"道路廢棄物再生利用"兩大方向,重點介紹了路域可再生能源評估與利用研究,針對道路線性分布特點,提出了路域太陽能資源稟賦評估方法,量化了公路沿線區域構造物的光伏可利用水平,實現了滿足一定自洽率的路域光伏規劃設計并在典型公路場景進行了案例驗證。作為首批博士生專項入選者,他深刻體會到該計劃在拓展學術視野、提升科研能力、構建合作網絡等方面帶來的全方位支持,并表示將秉持"責任、成長、激勵、分享"的理念,繼續深耕交通強國建設和"雙碳"目標實現等國家戰略需求,努力將科研成果轉化為服務社會的新質生產力。

中交信科集團AI中心首席專家李亞楠以《大模型與交通基建領域的產業應用落地探索》為主題分享了中交集團在土木建筑行業大模型應用的探索與實踐。作為央企首個行業大模型"藍翼大模型"的建設者,中交集團構建了包含140億參數語言模型和70億參數多模態模型的AI體系,并開發了覆蓋設計、施工、養護等全產業鏈的30多個業務智能體。報告指出,當前行業面臨高質量數據集構建、業務場景與AI能力匹配等核心挑戰,特別強調了基建行業數字化基礎薄弱但轉型需求迫切的現狀。通過智能體平臺建設,中交集團已實現合同審查、病害檢測、三維建模等百余個場景的AI賦能,累計處理員工咨詢超百萬次。李亞楠提出,AI時代將重構企業數字化范式,從多系統并行轉向統一智能入口,從固定流程轉向目標驅動的智能流程設計。最后,他誠摯邀請青年科技人才加入央企,共同推動基礎設施建設行業的智能化轉型。

第三階段:主題對話

在第三階段主題對話環節,邀請了來自產學研用領域的5位嘉賓結合自身工作內容共話“人工智能+”在交通運輸領域的落地應用和發展前景。

中交信科集團AI中心首席專家李亞楠分享了央企在大模型落地實踐中遇到的核心挑戰。他指出當前行業大模型應用存在三大痛點:一是模型幻覺問題嚴重,與基建行業"設計終身負責制"的嚴苛要求形成尖銳矛盾;二是Demo演示與實際應用差距大,開源方案雖能快速搭建原型但難以滿足工程精度需求;三是專業內容生成能力不足,特別是在施工圖紙、技術規范等關鍵領域仍存在明顯短板。面對這些挑戰,中交集團采取"揚長避短"策略,通過構建行業垂域模型、嚴格劃定AI應用邊界(僅讓其處理擅長任務),并建立覆蓋300多個場景的應用矩陣。其中方案編寫等文本類應用成效顯著,但涉及CAD設計等專業領域仍需持續攻關。這些實踐為傳統基建行業的數字化轉型提供了寶貴經驗。

北京工業大學研究員溫佳年分享了AI技術在橋梁抗震研究中的創新應用與挑戰。作為防災減災領域的青年專家,他重點探討了物理信息神經網絡(PINN)在抗震研究中的實踐:一方面通過將物理機制嵌入神經網絡,提升抗震分析的智能化水平;另一方面也指出當前大模型在工程應用中面臨計算效率瓶頸——相比傳統數值計算方法(如四階龍格-庫塔法)仍存在效能不足的問題。針對災害荷載數據挖掘,團隊創新性地采用AI技術處理海量地震動數據,通過特征提取彌補傳統LM模型的局限,特別是在識別地震脈沖和實時特性方面取得突破。他強調,AI與工程物理模型的深度融合需要平衡理論創新與實際需求,在保持科研前沿性的同時,更要解決工程實踐中計算效能等關鍵問題。這一探索為基礎設施防災研究提供了"AI+物理"的跨學科研究范式。

廣西大學大跨拱橋關鍵技術教育部工程研究中心副主任郭曉分享了大跨徑拱橋施工中智能技術應用的創新實踐。針對拱橋建設中臨時塔架偏位控制這一核心難題,團隊研發了基于北斗定位系統的智能調控技術:通過塔頂接收裝置與智能千斤頂的協同作業,將傳統分米級的偏位控制精度提升至2厘米以內,該技術已成功應用于平南三橋(560米世界最大跨度)等重大工程,并獲得中國專利優秀獎。技術演進經歷了兩個階段:從初期的大型工作站控制,發展到與歐維姆合作研發的芯片集成化方案,顯著降低了成本。此外,團隊還創新性地應用深度學習技術,建立索力與拱軸線變形的映射關系,通過預測吊裝過程中的結構變形來優化索力調整,提升了施工精度與效率。這些實踐展現了智能技術在傳統基建領域的轉化潛力,為特大跨徑拱橋建設提供了"自動化+算法優化"的解決方案。

北京交通大學交通工程系副主任羅斯達分享了AI在交通系統工程中的實踐困境與創新思路。他指出了當前智慧交通發展的核心矛盾:盡管城市大腦等AI技術已應用多年,但實際交通擁堵問題仍未根本解決。這源于城市交通系統的特殊復雜性——其多目標優化特性導致缺乏統一評價標準,AI難以判斷"局部優化是否帶來整體改善"。羅老師提出"漸進式智能化"的創新路徑:建議將土木工程設施建設與交通組織優化深度融合,如在新建高架橋等基建項目中同步集成潮汐車道、可變控制系統等智能交通設計,通過"點-線-面"的遞進方式提升系統效能。這一思路既承認了城市級交通優化的艱巨性,又為AI技術在具體場景(如通勤廊道)的應用提供了可行方向,體現了"硬基建+軟優化"的協同發展理念。

北京航空航天大學副教授周思齊分享了AI技術在月球基地建設研究中的創新應用。面對嫦娥五號、六號帶回的月壤樣品,團隊開創性地將AI技術應用于三個關鍵領域:首先通過微CT掃描和AI圖像分割技術,高效解決了月壤顆粒三維表征的難題,將原本需要數月的手工標注工作壓縮至一個月內完成;其次利用大模型的文獻挖掘能力,快速鎖定科研攻關方向,顯著提升研究效率;最后整合探月工程積累的多模態數據(包括軌道器、探測器數據),結合AI分析為月球科研站選址、月面道路規劃和資源勘探提供決策支持。這項研究體現了AI在深空基建中的獨特價值——既能在微觀尺度解析月壤特性,又能在宏觀層面輔助月球基地規劃,為人類從"探月"邁向"用月"提供了關鍵技術支撐。

本次沙龍作為中國公路學會青年科技人才系列活動的重要組成部分,旨在搭建一個高水平的交流平臺,增強青托入選者與學會、導師之間的溝通交流,持續搭建托舉平臺、完善服務內容、強化跟蹤培養,促進青年人才的成長成才。